帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ⑮「日本輪業合資会社」(調査書P87~88)をご紹介します。

2025.5.9.

「鈴木商店調査書」をご紹介するシリーズの15回目です。

鈴木商店の化学工業部門への進出の門戸と言われている東レザー(明治40年、大阪府西成区稗島村に設立。大正4年、東工業に改称)では、久村清太により人造絹糸の事業化に繋がるビスコース(木材パルプを主原料とする再生繊維)の研究が進められ、苦難の末の事業化は大正4(1915)年に「東レザー分工場米沢人造絹糸製造所」(後・帝国人造絹糸、現・帝人)としてスタートを切りました。(左の写真は、当時の東レザーの久村清太の研究室です)

鈴木商店の化学工業部門への進出の門戸と言われている東レザー(明治40年、大阪府西成区稗島村に設立。大正4年、東工業に改称)では、久村清太により人造絹糸の事業化に繋がるビスコース(木材パルプを主原料とする再生繊維)の研究が進められ、苦難の末の事業化は大正4(1915)年に「東レザー分工場米沢人造絹糸製造所」(後・帝国人造絹糸、現・帝人)としてスタートを切りました。(左の写真は、当時の東レザーの久村清太の研究室です)

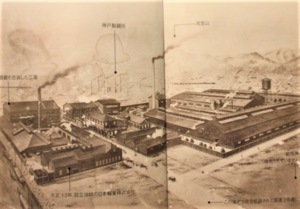

一方、神戸市武庫郡西灘村の敏馬神社に隣接する東レザーのゴム工場(敏馬分工場)では自転車タイヤ・チューブ(サクラタイヤ、アズマタイヤ、スマートタイヤなどの商標で製造)、ホース、パッキンなどを製造し、さらに同地でのゴム工場増設の際に新たにファイバー製造工場を建設し、ファイバー(硬化繊維板)事業にも着手しました。(下の写真は、当時の敏馬分工場です)

これを機に鈴木商店は大正2(1913)年、東レザー敏馬分工場の「ゴム・ファイバー工場」を分離し、ボルネオ島サラワク(現・マレーシア・サラワク州)の「ゴム農園」と合併すべく日沙商会を買収しました。これにより日沙商会はゴム栽培から製造までの一貫体制が整い、ファイバー事業が加わりました。

これを機に鈴木商店は大正2(1913)年、東レザー敏馬分工場の「ゴム・ファイバー工場」を分離し、ボルネオ島サラワク(現・マレーシア・サラワク州)の「ゴム農園」と合併すべく日沙商会を買収しました。これにより日沙商会はゴム栽培から製造までの一貫体制が整い、ファイバー事業が加わりました。

大正3年(1914)年5月、日本輪業合資会社が鈴木商店傘下のゴム製品販売会社として設立されました。しかし、自転車のタイヤ・チューブなど以外のゴム製品、ファイバー製品の販売については新たな市場開発から始めなくてはならず、また日沙商会のゴム園のゴムの木もまだ樹液採取樹齢に達しておらず、経費のみがかかる日々が続きました。

さらに、製造が日沙商会、販売が日本輪業合資会社という管理面の問題から過剰在庫の発生、資金繰りの悪化を招きました。この状況を打開するため大正13(1924)年3月、日本輪業合資会社は日沙商会のゴム部門を吸収合併し、社名を日本輪業株式会社に改称して製造から販売までを一体経営する体制として再出発しました。

その後、同社は日本輪業ゴム(昭和6年改称)、日輪ゴム工業(昭和18年改称)を経て、現在のニチリン(平成3年改称)は自動車、バイク用液圧ブレーキホースやパワーステアリングホース、カーエアコンホースなど自動車部品のトップメーカーとして海外展開を図り、躍進を続けています。

なお、調査書の「沿革及現況」には、次のように記されています。

「同社(日本輪業合資会社)は大正3年5月に創立し、主として東工業株式会社岩屋分工場(敏馬分工場)の製造に関するゴムタイヤ、バキユーム、ヒーターホース類の専属販売を行い、同社にて製造するのではなく、単に東工業の販売並びにこれに伴う一切の事務を担当している。もっとも、岩屋の同輪業社は全く出張所のようであって、販売全ては鈴木商店内のビール販売部にて処分しつつあり、‥‥」

シリーズ⑥「日沙商会サラワック農場」もあわせてご覧下さい。