帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ⑳「帝國麦酒株式会社」(調査書P105~109)をご紹介します。

2025.8.18.

「鈴木商店調査書」をご紹介するシリーズの20回目です。

まだ九州と四国地方にビール工場がなかった明治後期、門司市(現・北九州市門司区)の合資会社九州興業仲介所の代表社員・山田弥八郎らはビール産業の成長性を見越して九州や大阪に有志を募り、地元に牡丹麦酒(株)を設立すべく準備を進めました。

明治43(1910)年11月には発起人会を開催し、資本金、創立委員長、創立事務所等について決議するとともに工場建設予定地の選定を進め、門司市に隣接する福岡県企救郡大里町(現・北九州市門司区大里新町)の5,500坪の土地を購入しました。

ところが、この土地の大部分が鉄道用地として強制収容の対象となり、さらに不況到来と同業他社の中傷的デマの流布等が重なり、さらなる資金調達も出来ない苦境に陥ったため、鈴木商店から工場用地の現物出資と経営上の援助を受けることとなり、鈴木商店傘下の帝国麦酒による経営に移行しました。

ところが、この土地の大部分が鉄道用地として強制収容の対象となり、さらに不況到来と同業他社の中傷的デマの流布等が重なり、さらなる資金調達も出来ない苦境に陥ったため、鈴木商店から工場用地の現物出資と経営上の援助を受けることとなり、鈴木商店傘下の帝国麦酒による経営に移行しました。

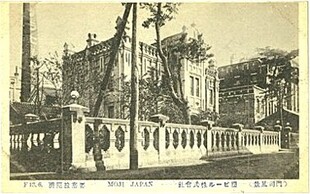

鈴木商店は早くから門司に集まる豊富な石炭と労働力、良質な水、交通の利便性に着目し、大里製糖所(明治36年)、再製塩工場(明治43年)、大里製粉所(明治44年)、大里酒精製造所(大正3年)などの工場を次々に建設し一大工場団地を形成していきましたが、帝国麦酒はこれらの工場群の一つになりました。(上の写真は、旧・帝国麦酒仕込場で、下記の旧・帝国麦酒事務所とともに平成29(2017)年4月に認定された日本遺産(Japan Heritage)「関門"ノスタルジック"海峡~時の停車場、近代化の記憶」を構成する文化財に登録されています)

鈴木商店出資の工場用地は前記の当初予定地から1㎞離れた同じ大里町に位置し、明治45(1912)年5月に創立総会が開催され、社名を帝国麦酒とし、役員には社長 岡烈、専務取締役 隅田伊賀彦、支配人 山田弥八郎が就任しました。

鈴木商店出資の工場用地は前記の当初予定地から1㎞離れた同じ大里町に位置し、明治45(1912)年5月に創立総会が開催され、社名を帝国麦酒とし、役員には社長 岡烈、専務取締役 隅田伊賀彦、支配人 山田弥八郎が就任しました。

大正元(1912)年11月、「サクラビール」の商標を登録し、大正2(1913)年4月に工場が竣工し、同年7月には九州初のビール工場としてサクラビールの販売を開始しました。(右の写真は、旧・帝国麦酒事務所です)

その1年後に第一次世界大戦が勃発し、内地、外地ともにビールの需要が急増したため、同社は資本の充実と設備の拡張を強力に進めていきました。ビール、清涼飲料水の販売は鈴木商店に委託していましたが大正13(1924)年2月からは自ら販売することとし、東京、名古屋、大阪に出張所を設けました。

当時サクラビールは国内第三位のシェアを誇り、アジア各地にも輸出され世界で親しまれ、同社の業績は好調に推移していましたが、昭和2(1927)年4月の鈴木商店の経営破綻により大打撃を受け、以後昭和13(1938)年上期まで11年間にわたり無配を続けざるを得ませんでした。

当時サクラビールは国内第三位のシェアを誇り、アジア各地にも輸出され世界で親しまれ、同社の業績は好調に推移していましたが、昭和2(1927)年4月の鈴木商店の経営破綻により大打撃を受け、以後昭和13(1938)年上期まで11年間にわたり無配を続けざるを得ませんでした。

鈴木商店破綻後も、サクラビールは桜麦酒(昭和4年に帝国麦酒から改称)が昭和18年に大日本麦酒と合併するまで約30年にわたり親しまれました。

その後、工場は大日本麦酒の会社分割を経て昭和39(1964)年よりサッポロビール九州工場となり、平成12(2000)年まで操業を続けましたが、大分県日田市に同社の新工場(サッポロビール九州日田工場)が竣工したことに伴い同年閉鎖され、87年に及ぶビール製造の歴史に幕を下ろしました。現在その跡地は「門司赤煉瓦プレイス」(上の写真)になり、ビールにまつわる文化や歴史を発信しています。

調査書の「会社の沿革 現況」には、次のように記されています。

「同社は明治43年8月、牡丹麦酒株式会社と称し、山田弥八郎氏らの有志が創設するところとなったが、一時経済界の不振と中傷讒誣説が世間に広められ、かつ払込金の大部は敷地、工場、機械類の設備に充当したため資金不足となり明治45年、同社を鈴木商店の経営に移したものであり、‥‥」

「そして、その販路は九州を中心として全国各地に及び、満州、朝鮮半島各地を網羅し、第一次世界大戦勃発を機に南洋、インド方面に勢力を拡大し、日を追ってますます活躍しつつある。」

「そして、その販路は九州を中心として全国各地に及び、満州、朝鮮半島各地を網羅し、第一次世界大戦勃発を機に南洋、インド方面に勢力を拡大し、日を追ってますます活躍しつつある。」

「創立後日が浅いにもかかわらず、数回の工場・設備拡張により醸造高が5倍になるといった盛況を示し、原料は総て内地産で、海外に原料の供給を仰いでいた諸会社がこの度の戦争により多大の打撃を蒙むったにもかかわらず、これを機に販路を拡張することができたのは同社の誇りとするところである。」(右の画像は、当時の帝国麦酒です)