帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ⑲「山陽製鉄株式会社」(調査書P100~105)をご紹介します。

2025.8.3.

「鈴木商店調査書」をご紹介するシリーズの19回目です。

大正4(1915)年、広島県比婆郡新市村の森林を所有していた野島国次郎という人物から森林資源利用の話を持ちかけられた鈴木商店は、木材を乾溜して酢酸を採取する工場を建設しました。

この地方は古来砂鉄による "たたら吹き" 製鉄が盛んで捨てられた鉄滓の山が散在しており、この鉄滓には25%の鉄分が含まれていました。

木材から酢酸を採ると木炭が残りますが、鈴木商店は最終的にこの木炭と鉄滓を第一次世界大戦勃発により高騰が著しかった銑鉄の自給に利用するため同年、山陽製鉄(株)を設立しました。

鈴木商店はこの事業の実効性を確認することになり、金子直吉の命により田宮嘉右衛門を通じて神戸製鋼所入社4年目の浅田長平(後・神戸製鋼所第6代社長・第8代社長、左の写真)が現地を調査し、鉄滓のサンプルを持ち帰って神戸製鋼所で分析しました。その結果、5トン溶鉱炉くらいなら採算が取れるとの結論に至りました。

その後、この銑鉄の生産事業は神戸製鋼所が取り組むことになり、同社は鉄滓の集積に便利な新市村に5トン溶鉱炉を設置して生産を開始しました。

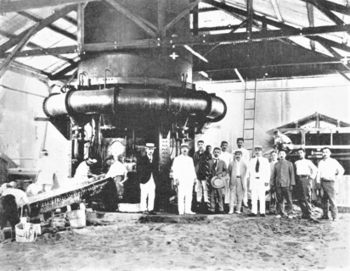

しかし、交通が不便なため大正7(1918)年に溶鉱炉を広島県千田町に移し、同時に溶鉱炉を20トン炉(右の写真)に改造しました。(神戸製鋼所広島工場)

しかし、交通が不便なため大正7(1918)年に溶鉱炉を広島県千田町に移し、同時に溶鉱炉を20トン炉(右の写真)に改造しました。(神戸製鋼所広島工場)

同社は、ほぼ同時期に島根県邑智郡中野村に石見工場を建設し、やはり付近に算出する鉄滓と木炭を利用して同年5月に初出銑しました。

神戸製鋼所は近くに豊富に産出する鉄滓・砂鉄と木炭を使用する石見工場と広島工場を合わせて月間500トン内外の銑鉄を生産していましたが、ほどなく大戦終結により海外の安価な銑鉄が大量輸入されるようになると採算が取れなくなり、大正8(1919)年に入り両工場は相次いで閉鎖されました。

その後、20トン溶鉱炉を中心とする広島工場の設備は神戸製鋼所の本社海岸工場(神戸市脇浜)に移設され、フェロマンガンの生産によって活路を見出そうとしましたが、失敗に終わり休止しました。

当時、帝国人造絹糸(現・帝人)米沢工場の立地条件に不満を抱いていた金子直吉は同工場での人造絹糸の生産技術が一応確立したのを機会に、好適の条件の下に新工場を建設することを企図して全国約10数カ所について調査を実施しました。

その結果、新工場の建設地は前記の広島市千田町の神戸製鋼所広島工場跡地に決定し大正10(1921)年11月、帝国人造絹糸広島工場が竣工し大正15(1926)年には、帝国人造絹糸はわが国人造絹糸の消費量の42%を賄うまでに生産量を急拡大しました。

なお、調査書の「現況」には、次にように記されています。

「同社(山陽製鉄)は野島氏所有の双三、比婆両郡に跨る山林1万余町歩を買収し、雑木よりメチール、木醋酸等の採取を主業とし、副業として山林に存在する鉄滓を原料とする製銑業を経営しようとするもので、同地付近に鈴木商店が経営する木材乾餾事業があったので、野島氏と交渉の結果、とにかく会社を設立させたことで、‥‥」

「乾溜事業は今春から開始し、時あたかもその製品であるメチール価格騰貴の時期だったので相当利益を上げ、上半期決算は1割の配当を行うことができるとのことである。また製銑業は現在原料を収集中であり、近くその製錬に着手するはすであるが、果して予定の結果が得られるかどうかは未定であるが、同地方で既に着手している中国製鉄会社が相当成績をあげていることから見れば、同様の希望を持つべきである。」

「なお、現重役の顔ぶれを見ると、野島、長瀬、黒田の三氏以外は全て鈴木系の人物であり、社長の松田氏にあっては鈴木商店の顧問の地位にあり、松島氏は東レザーを主宰するほか‥‥。であるから、山陽製鉄の事業そのものが果して有望かどうかは今急には推測し難い。」