鈴木商店こぼれ話シリーズ(55)「お家さん・鈴木よねの生家は姫路・米田町の漆製造所」をご紹介します。

2025.6.7.

兵庫・丹波の漆掻き職人・西田仲右衛門の三女として生まれ育ったよねの生家は、四男の西田幾太郎が家業を引き継いだことが当時のガイドブックに紹介されていました。(明治17年発行 「播磨有名勝地並び豪商独り案内」)

兵庫・丹波の漆掻き職人・西田仲右衛門の三女として生まれ育ったよねの生家は、四男の西田幾太郎が家業を引き継いだことが当時のガイドブックに紹介されていました。(明治17年発行 「播磨有名勝地並び豪商独り案内」)

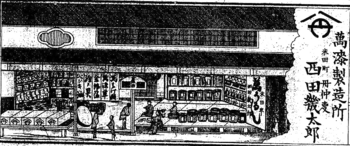

同ガイドブックによれば西田仲右衛門が創業した漆塗師「丹波屋」の暖簾は、"丹仲"(丹波屋仲右衛門)叓(こと)"西田幾太郎"が引き継ぎ、"萬(よろず)漆製造所"として紹介されています。

作家・島京子著「黎明の女たち」のうち"幻の商社に実在したもの~鈴木商店女主人・鈴木よね"には、よねの実父・西田仲右衛門についての記述があります。仲右衛門は、元々は丹波の山奥の漆採集人(漆掻き職人)で、塗り物産地の姫路の塗師屋へ月に一、二度丹波から採集した生漆3升を届けに来ていたが、"塗師惣"こと福田惣平に勧められやがて妻りよと共に米田町に移り住み、漆掻き職人から塗師に転業したことが記されています。

仲右衛門の長男・松蔵は、二代目仲右衛門を名乗るも家業を継がず、大阪にて洋銀両替商として名を成した。家業は、四男・幾太郎が引き継ぎ漆製造専業となった。

仲右衛門の三女・よねは、得意先塗師惣・福田惣平の次男・惣七に嫁ぎ、仲右衛門の次男・竹蔵は惣七の妹・ゑみと結婚。西田家と福田家は重縁の姻戚関係になったが、二組の夫婦関係は破綻し離婚に至った。

なお、塗師惣・福田惣平の店は、江戸中期に創業され240年の歴史を有する仏壇・仏具の老舗で、代々米田町に店を構える"塗師惣本店"の屋号を掲げる「原田光明堂」として今日に至っています。