帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ㉓「天満織物株式会社」(調査書P123~128)をご紹介します。

2025.11.14.

「鈴木商店調査書」をご紹介するシリーズの23回目です。

明治45(1912)年、鈴木商店は天満織物(株)(*)に出資し系列化しました。

明治45(1912)年、鈴木商店は天満織物(株)(*)に出資し系列化しました。

(*)天満織物(株)は、第三十四国立銀行創立に関わり頭取を務め、さらに日本紡績、大阪鉄道、日本生命など30数社の創設に関わり、日本綿花、日本紡績などの育成・発展に努めた岡橋治助が明治20(1887)年に陸海軍用綿布の製織を目的に設立した京都綿糸織物が前身です。

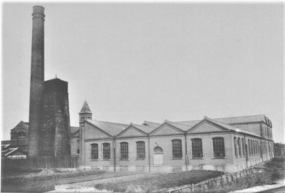

本社を京都から大阪(北区天満橋筋西一丁目)に移した天満織物は主力工場の城北工場(大阪 堂島川下流)を始め笹津工場(富山県)、高知工場を相次いで建設しました。また、増資を重ねて大正6(1917)年には資本金を500万円とし、業容を拡大していきました。(上の写真は、天満織物城北工場です)

大正13(1924)年、同社は同じ鈴木商店系列の三国紡績(大正8年設立)と合併し、鈴木商店破綻後の昭和16(1941)年、近江帆布と合併し朝日紡績となりました。さらに昭和19(1944)年、福島紡績と合併し敷島紡績となり、平成14(2002)年にシキボウに商号変更し現在に至っています。(上の写真は、天満織物三国工場です)

大正13(1924)年、同社は同じ鈴木商店系列の三国紡績(大正8年設立)と合併し、鈴木商店破綻後の昭和16(1941)年、近江帆布と合併し朝日紡績となりました。さらに昭和19(1944)年、福島紡績と合併し敷島紡績となり、平成14(2002)年にシキボウに商号変更し現在に至っています。(上の写真は、天満織物三国工場です)

「同社は明治20年3月、資本金50万円で設立し、綿糸布の製造を目的とするが、それ以来幾度か経営難に陥り、あるいは社債を発行し、あるいは優先株を募集し、あるいは重役の内紛等幾多の波瀾曲折を経て、年を経るとともにようやく進境を示して来たが、日露戦争後の好況時代に経営方針を誤り多大の困難を感じていたが、かろうじて難関を切り抜け、大正3年の第一次世界大戦勃発以来、財界の活躍に伴いようやく快復の明るい兆しが見えるようになり翌大正4年、ついに優先株を普通株に戻し、資本を200万円に増資しひたすら発展に努力して来たが、大正5年度に入り益々好況となり、各方面の注文が集中するだけでなく、ロシアへのカーキー色小倉服地の注文を引き受け、相当の収益を収め、大正5年12月株主総会に諮り資本金を500万円に増加した。」(上の写真は、天満織物笹津工場です)